東京湾奥春の風物詩「バチ抜け」

その中でも、難攻不落とも言われる小さなバチが通称「クルクルバチ」です。

ボイルに遭遇しても、悶絶にハマりがちなこのクルクルバチを攻略する方法を考えます。

Contents

クルクルバチについて知ろう

クルクルバチとは?

「バチ」とは、ゴカイやイソメ、イトメ類の総称であり、普段泥底の中で暮らしている彼らが、産卵のために一斉に泥の中かから這い出て水中を泳ぎまわる行動のことを「バチ抜け」と言います。

このバチは、実に数千種類いると言われていますが、その中でも特に厄介なのが、このクルクルバチやトリッキーバチと言われる小さなバチ。

体長2cm前後(1~3cm程)の大きさで、外から見ると黄色やオレンジがかったような体色をしており、ときおり水面に引波を出しながらクルクルスイスイと円を描くような不規則な動きをします。

他のバチよりも遊泳能力が高く、個体差はありますが秒速50cm前後のスピードでしょうか。結構泳ぐスピードは速いですね。

ちなみに体色ですが、外から泳いでいる姿を見る限り黄色やオレンジ色なんですが、捕獲して外に出した状態だと緑と赤のイソメですね。

以前フックに引っかかった状態に気付かず家に連れて帰ってしまったことが有りましたが、ボックスの中では赤くなっていました。体色が違って見えるのか、それとも体色を変化させることができるのかは不明です…

※クルクルバチをよく見る⇓

【これがクルクルバチの正体だ!】隅田川のバチ抜けでクルバチと青バチを捕獲して観察してみた

【これがクルクルバチの正体だ!】隅田川のバチ抜けでクルバチと青バチを捕獲して観察してみたクルクルバチの抜けるタイミングはちょっと違う

クルクルバチの時期は、4月~6月いっぱいがメインで、時には7月の上旬まで長く楽しめる(苦しめられる?)ベイトです。

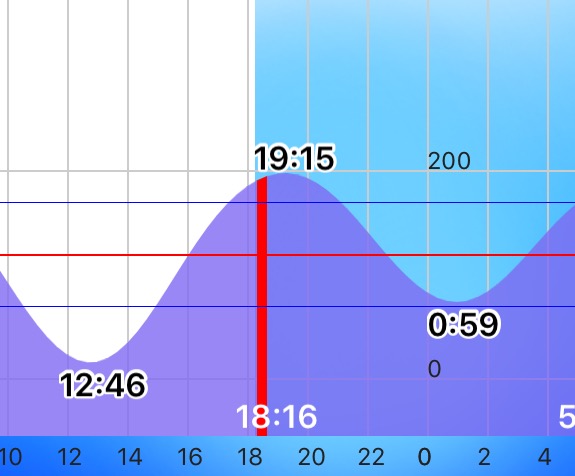

クルクルのバチ抜けする時間ですが、一般的に言われるバチ抜けの時合いは、大潮の満潮から下げ始めにかけてがセオリーです。

しかし、このクルクルバチは満潮手前~上げ止まりまでが最も良い時合いになり、流れが下げ始めると消えてしまうことが多い。

基本に忠実なタイミングだと下のグラフのような感じ⇓

巷で言われているバチ抜けのセオリーとはちょっと違う事も多いので注意が必要です。

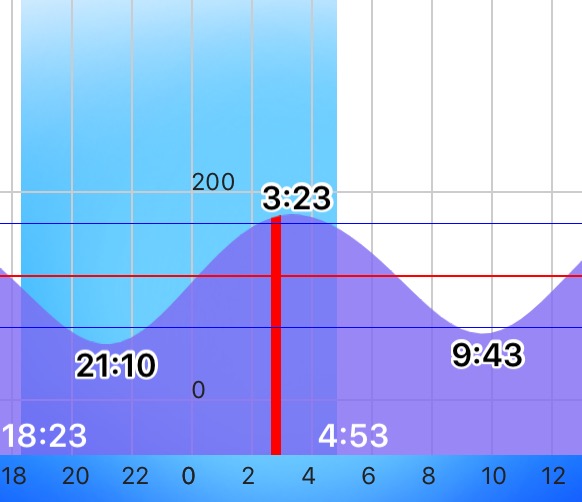

ここで、僕が密かに楽しんでいるタイミングを紹介しちゃいましょう…⇓

ご覧の通り、一般的にバチ抜けの時合として推奨されている日没後の満潮じゃないんですよ…

夜間の満潮手前なら大体抜けるので、日没から30分以上経って満潮を迎える後中潮や、若潮~前中潮の深夜の満潮は特に狙い目です。

このように、満潮付近が特に狙い目なのはもちろんの事ですが、他に

- 下げ止まり前

- 上げ始め

- 日没後

- 夜明け前

なども時合いになることがあります。

これに、地形的要素が絡むとさらに複雑になるので、正直なところなかなか人間の思うようには行かないことも多いです。

下げ半ばに突然湧きだしたりすることもあります。

まぁ、これが自然を相手にする釣りという遊びの面白いところでもあるのですが…

クルクルバチのポイント選び

クルクルバチは初春の河川バチとは生息域が異なり、東京湾奥においては港湾部や運河、都市型河川である隅田川等によく見られます。

隅田川は、上流で荒川から分岐して流れる河川ですが、全面護岸された流域は河川というより運河の様相が強く、魚の動きや釣り方も、流れの強い運河というイメージで考えた方がハマる傾向にあると感じます。

クルクルバチの出やすい場所は?

上記のようなフィールドでは、大体どこでもクルバチは抜けるのですが、そんな中でも魚を食わせやすいのは、クルバチがより多く発生し、捕食がしやすいところです。

- 上げの流れが寄って滞留するような場所

- ボトムが砂泥底やゴロタであるところ

- 運河の奥など、水の動きの少ないところ

- 常夜灯付近など明るいところ

などの条件を満たしているところがおすすめです。

橋の明暗は年間を通して一級のポイントですが、バチ抜けの時は明るいところで捕食しているところが多く、スローな釣りになるバチ抜けではルアーを見切られてしまいやすい。

それよりは、オープンエリアで流れが変化してバチが溜まりやすいような場所を探した方が釣りやすいと思います。

狙うべきところ

潮目

潮目は流速の異なる流れがぶつかる場所に出来ます。

そんな潮目には、バチも溜まりやすく、魚もそれを知っています。

足元

隅田川などの整備の行き届いた遊歩道は明るい照明が設置されています。

その明かりで出来た足元の明暗の堺や、岸際スレスレはライズも頻繁に出ているはず。

沖に向かってルアーを投げるばかりでなく、足元にも注意しましょう。

ライズが出たら即狙え!

ライズ(ボイル)が出たら、その場所の少し先にキャストして、出た場所を通してみよう。魚はまだ確実に近くにいるはずなので、闇雲にキャストするより高確率でバイトに持ち込めるはず。

クルクルバチパターンの攻略法

スローなただ巻き

ルアーをキャストして、素速くラインスラッグ(糸ふけ)を回収したら、ロッドを立てて巻くだけのシンプルな釣りです。

クルクルバチは、他のバチに比べると泳ぐスピードも早いので、リールのハンドルは1秒につき1回転くらいと、バチの釣りにしては少し早めが基本。

ただ、泳ぐスピードは個体によっても違うし、ルアーによっても最適なスピードは変わってきます。状況に応じてハンドル一回転に0.5~2秒位の範囲で調整し、その日のヒットパターンを探しましょう。

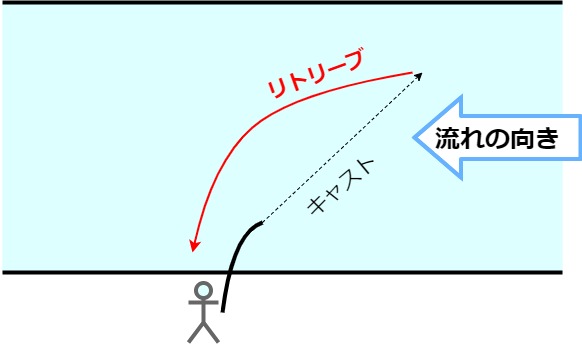

キャストする方向は、流れの上流側に投げるアップクロスが基本です。

いくら俊敏なクルクルバチとはいえ、さすがに流れに逆らえるほどの力はありません。

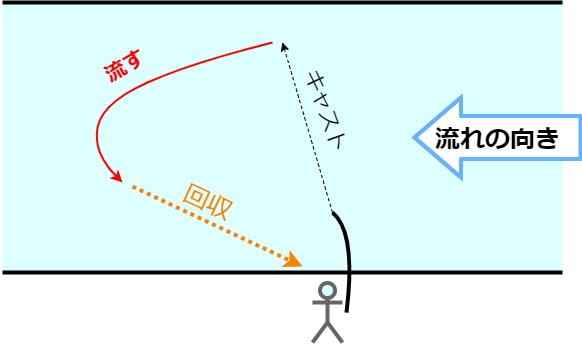

ですので、逆に、流れに逆らいつつも力なく下流側へと流されて行くバチを模してダウンクロスで流す方法もあります。

ただし、流れに遡って泳がせちゃだめですよ。あくまで自然に流されて行くバチを演出してあげるんです。

アップで投げるか、ダウンで投げるかは、その時の状況に応じていろいろ試してみましょう。

ストップ&ゴー

シンキングペンシルを使い、少し沈めたらやや早めに巻き(リールのハンドル1秒で1.5回転位が目安)ルアーを上昇させ、またリーリーングを止めてフォールの繰り返し。

上昇アクションは水面に向かうバチを、フォールは産卵が終わり弱ったバチを演出します。

ストレートリトリーブで食わない時に試して見てください。

クルクルバチ攻略にオススメのルアー8選!

ima Aldente70S

アイマのアルデンテ70Sは、湾奥のプリンス大野ゆうき監修の引波系シンキングペンシルです。

水面を、繊細な引波を出しながらゆっくりトレースできるルアーで、シンキングといっても沈みが遅く、浮き上がりがものすごく早くできています。アップクロスでもしっかりと水面~水面直下をキープでき、迷ったらコレ!

95Sと70Sの二種類のサイズが出ているが、95Sは飛距離に優れており、大きくても繊細な引波を出すことができればクルクルバチパターンでも十分使用可能。

小さい70Sの方は、95Sより少し動きのピッチも速く、より強くクルクルバチを意識しているほか、ハク等のマイクロベイトを捕食しているときにも対応可能です。

飛距離は出ないけど、足元など近距離でのボイルに一撃必殺の食わせの力を持ったルアーです。

Daiwa morethan Carrot 72S

このダイワモアザンキャロット72Sも大野ゆうき監修の引波系シンキングペンシル。

頭に着いた金属製のプレートによる引波とスイングアクションが特徴的で、アルデンテ70Sより沈みが速く、より早い動きに反応がいい時にはこちらのほうが向いている。

72mmというサイズは頭のプレートも含めた長さなので、ボディーのシルエット自体はアルデンテ70Sより小さい。

ダイワ(Daiwa) ペンシルベイト キャロット 72S コーンポタージュ ルアー

Daiwa morethan SLY95F

このモアザンスライ95Fもおなじみ大野ゆうき監修の細身のフローティングミノー。

大野ゆうきが好きなわけではないけど、東京湾奥でシーバス釣りするにあたって、とても理にかなった素晴らしいルアーを開発してくれています。

こちらSLY95Fも例外にもれず、よく釣れる。釣れすぎて気に入らないので、今まで紹介して来なかったけど、初心者が何か一つ選ぶならコレをオススメするかな…

バチ用ルアーとしては、数少ないフローティングミノーで、不意のライントラブルでも沈んで根掛かりが無いのも初心者におすすめしたい理由の一つ。ちょっと飛距離が出ないのが難点かな…

ダイワ(Daiwa) ミノー シーバス モアザン スライ 95F カフェラテ ルアー

Pick Up NOGARE120F

職業釣り師オヌマンこと小沼正弥氏開発のルアー。

そのシルエットは120mmと、クルクルバチとはかけ離れたサイズではあるものの、繊細な引波と波動はクルクルバチを偏食するシーバスにも非常に有効です。

フローティングのため、アップクロスに投げても極限までリトリーブスピードを抑える事ができる。飛距離が出ないのが難点であるものの、近距離の食わせのスペシャリスト的ルアーとして、是非一つはボックスに入れておきたいイチオシのルアーです。

バチ抜けだけでなく、ハクなどのマイクロベイトパターンにも有効で、春先には大活躍すること間違いなしです。

Duo BAYRUF マニック75

バチ抜けに定番のデュオのマニックシリーズ最小モデルであるマニック75。小型だがとても飛距離が出て、浮き上がりが早い。ボイルが遠い時に持っておくと重宝します。

マニックムーヴと言われる、ハイピッチのロールアクションが特徴で、他のバチ用ルアーのアクションで食わない時にはマニックだけ爆釣になる日も…

Jackson ニョロニョロ

僕がシーバス釣りを始めて間もない頃、初めての86cmの隅田川ランカーを連れてきてくれたのがこのジャクソンにょろにょろ85のアカキンでした。その威力は今でもなお健在!

沈みが早めなので、表層でボイルしていても食わない時に、少し下のレンジをトレースするのに使うと効果的なことがあります。

Jackson(ジャクソン) ペンシルベイト にょろにょろ 85mm 7g アカキン

邪道 ヤルキバ

湾奥のカリスマ、村岡昌憲氏監修の細身のシンキングペンシルを、よりバチ抜け用にチューンした物がこのヤルキバ(ヤルキスティックバチスペシャル)だ。

幅広いレンジを探ることができ、リフト&フォールなどのテクニックでも使いやすく作られている。テクニカルに使いこなす喜びを感じさせるルアー。

LuckyCraft Wonder45

シンキングペンシルの元祖ワンダーシリーズの最小モデルがこのワンダー45です。

これはもう反則…基本的にメバルなどのライトゲーム用に作られているため、通常のシーバスタックルでは扱いづらいのが難点。

それに、フックも小さくて弱いので、シングルの少し大きめの物に交換が必須。

何投げても釣れないけど、どうしても釣りたい人に…

ラッキークラフト(LUCKY CRAFT) ルアー ワンダー45 ESG サンセット.

タックルは繊細な物を使おう

紹介してきたルアーを見てもらえばわかると思うけど、クルクルバチ対応のルアーは小型で軽量の物がほとんど。通常のオールラウンドなシーバスタックルでも扱えるようにはなっているけど、できれば繊細な物を使った方が、よりその真価を発揮することが出来ます。

ロッド、ライン、フックどれか一つ強い(もしくは弱い)だけでもダメで、バランスのとれたセットが必要になります。

詳しくはこちらの記事へ⇓

【専用ロッドでバチ抜けシーバスを楽しもう】選び方のポイントとおすすめタックル

【専用ロッドでバチ抜けシーバスを楽しもう】選び方のポイントとおすすめタックル2020年東京湾奥クルクルバチ予報!

東京湾奥における2020年のクルクルバチの時合を、過去の経験から独自に予想してみます。

河川バチと異なり、意外と深夜も狙い目になりますよ。

5月

| 日 | 潮汐 | 可能性 | 時合予測 |

| 5月9日(土) | 大潮 | ◯ | 19:00~20:30 |

| 5月10日(日) | 中潮 | ◎ | 19:30~21:00 |

| 5月11日(月) | 中潮 | ◎ | 20:00~22:00 |

| 5月12日(火) | 中潮 | ◯ | 20:30~23:00 |

| 5月18日(月) | 若潮 | ◯ | 1:30~3:00 |

| 5月19日(火) | 中潮 | ◯ | 2:00~3:30 |

| 5月20日(水) | 中潮 | ◯ | 2:30~4:00 |

| 5月24日(日) | 大潮 | ◯ | 19:00~20:30 |

| 5月25日(月) | 中潮 | ◎ | 19:00~21:00 |

| 5月26日(火) | 中潮 | ◎ | 19:30~21:30 |

| 5月27日(水) | 中潮 | ◯ | 20:00~22:30 |

※バチ抜けと釣果を保証するものではありません。

月ごとに随時更新していくつもりですが、コレにはまらない事も多々あるのが自然を相手にする遊び…外れても怒らんといてくださいまし。

さいごに

クルクルバチはなかなか攻略が難しい釣りの一つです。場合によっては、同時に抜けている他のバチを模した方が釣りやすかったりします。

でも、一度あじわうと癖になるこの悶絶パターンを是非ムキになって楽しんでみてください(笑)

実は、クルクルバチ対策に、さらに反則的な裏技もあるんですが…それはまたいずれ紹介したいと思います。

それでは、よい釣りを♪